共同利用設備構築・利用促進ユニット

共同利用設備構築・利用促進ユニット(Common Facilities Unit)

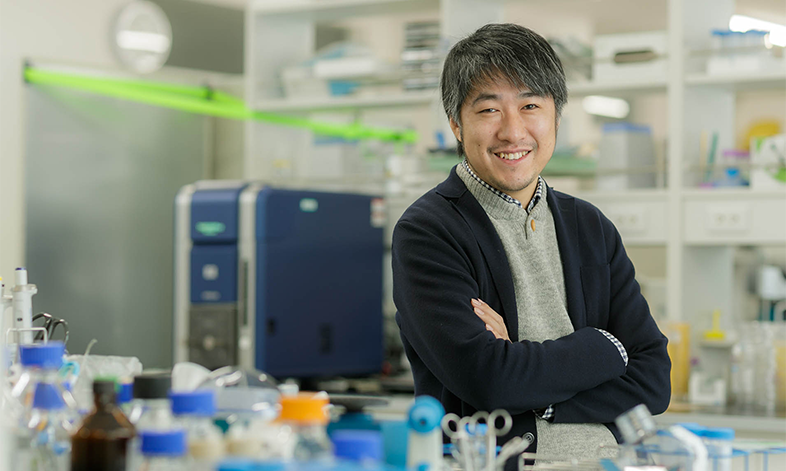

チームリーダー

水野 敬 Mizuno Kei

最先端の設備と、それを扱う人。

理研の強みを活かして、さまざまな研究活動を支援しています。

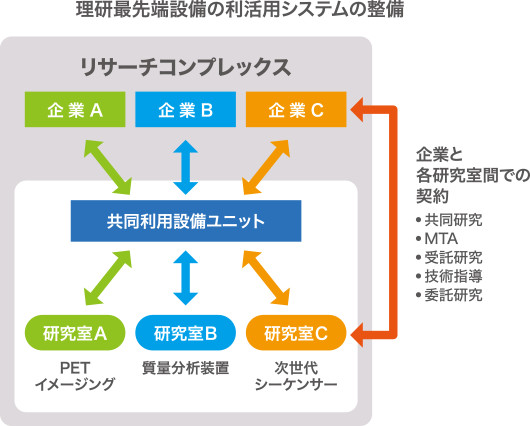

理化学研究所は、基礎研究の最前線で培ってきたノウハウを活かして、企業との共同研究を活発に進めてきました。リサーチコンプレックスが始動したことで、より“実用”に近いところでも積極的な研究開発支援を行っていく体制が整ってきました。理研と共同研究というと、少し敷居が高いように感じられてしまう向きもあるかも知れません。しかし、その間口は決して狭いものではなく、さまざまなかたちで開かれています。「共同利用設備構築・利用促進ユニット」の役割は、より多くの方に理研のことを知ってもらい、最先端の設備や研究開発ノウハウを役立てていただくための橋渡しをすることだと考えています。

理研には、世界最先端の設備が揃っています。さらに大切なことは、それを扱える「人」の存在です。設備だけを導入しても、それを用いてどのような研究開発を行うのか、そこから得られたデータをどのように処理するのか、そしてどのように次のステップへとつなげていくのかというノウハウが無ければ、その価値は活かせません。理研には、世界の最前線で基礎研究を切り拓いてきた実績があります。私たちのユニットでも設備利用だけを提供するのではなく、企業・大学などと一緒になってプランを立て、パートナーとして研究開発を支援したいと考えています。

多くの企業の方は、研究開発計画がマイルストーンどおりに進んでいくことを重要視されていると思います。しかし、研究というものは、予期せぬ結果が得られるもので、それが予想もしていなかった新しい価値を生み出すことが往々にしておこります。これは企業との共同研究での私の実体験として言えます。ですから、柔軟な考えで私たちのもとを訪れていただき、リサーチコンプレックスという大きなつながりを契機として、新しい価値を創造していただければ非常に嬉しく思います。

理化学研究所の最先端設備

本ユニットでは企業や大学を対象に、理研が所有する世界最先端の設備を活用した研究を積極的にサポートしています。たとえば、医薬品の候補になっている物質の有効性の確認や、企業内で新たに発見された有効成分の作用機序の検証など、目的に応じた支援を行っています。

-

動物用PET装置

放射性物質で標識した分子を画像化する「陽電子放射断層撮影法(PET)」により、体を傷つけずに細胞の状態を観察したり、医薬品候補物質の薬物動態を調べることができます。非臨床研究に特化した実験動物用の高解像PET装置です。

-

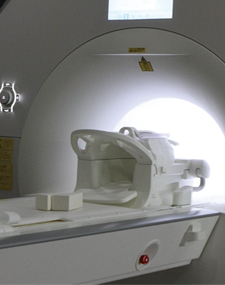

MRI装置

脳の構造や連絡性を観察できるほか、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)により脳の活動状態を調べることができます。非臨床研究から臨床研究まで適用可能な、3テスラの超高磁場MRI 装置です。

-

次世代シーケンサー

ゲノム、エピゲノム解析に加えて、理研オリジナル技術であるCAGE(Cap analysis of gene expression)をはじめとするトラスクリプトーム解析に威力を発揮します。バイオマーカーを用いた診断法の開発などに活用されています。

理化学研究所の最先端設備

本ユニットのもうひとつの強みは、最先端設備の利点を最大限に引き出す「人」の存在です。研究の最前線で培った高度なノウハウをもとに、専任の研究者たちが支援を行っています。共同研究に臨むうえでも、本ユニットでは人のつながりを大切にしており、直接会ってお話をすることに、重きを置いています。たとえば、ある企業との共同研究では、週1回のWebミーティングと毎月の本社ミーティングを行い、そこに他部署の社員の方々も活発に議論に加わることで、当初よりもさらにプロジェクトの可能性が広がりつつあります。また、自社の社員にノウハウを身につけてもらうために、定期的に若手社員が理研を訪れるケースもあり、さまざまなかたちの交流が生まれています。リサーチコンプレックスが動き出し、創薬や食品をはじめとする企業からの問い合わせも増えています。ここから、基礎研究や応用研究という垣根を超えた、新しい価値が生まれていくことが期待されています。