健康制御チーム

健康制御チーム(Nano-Human)

チームリーダーー

岩田 博夫 Iwata Hiroo

創薬や食品づくりを、もっと安全に、もっと効率的に。

ヒトの体内環境をチップの上に再現しています。

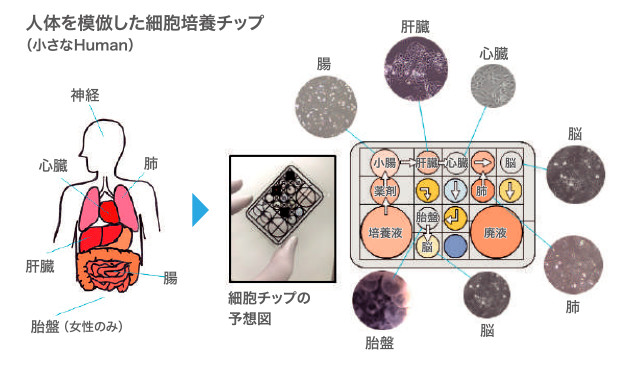

融合研究推進グループには、ヒトの健康データを集めるチームと、そのデータをもとにシミュレーション解析を行うチームがあり、私たち「健康制御チーム(Nano-Human)」は、その間をつなぐ役割を担っています。ヒトを対象にした計測や試験は、被験者の確保や経費の問題などで限界があり、更に、細胞・分子レベルであらゆるデータを取得するということもとても困難です。そこで私たちは、生体外の環境下で、分子、細胞、組織、臓器レベルでデータを取得できる仕組みの開発を行っています。たとえば、薬や食品を口にしたとき、ヒトの体内では、小腸で吸収され、肝臓で代謝され、血液の流れに乗って心臓や脳など体の隅々を辿ります。これと同じような機能、小さな組織・臓器をチップ上に配置し、血液の働きをする液体を流すことで、ヒトの体内と同じ状態を再現する技術の開発に取り組んでいます。この技術のことを、「Organ-on-a-chip(オーガン・オン・ア・チップ)」といいます。手の平サイズのプラスチック製チップの上で臓器の機能を再現したデバイスです。近年、マイクロ流体制御技術や細胞工学技術が進歩したことにも後押しされて、生体外で細胞や臓器の振舞いを再現できる革新的な技術として、その実用化が期待されているものです。この技術を用いることで、新しい薬や化合物をヒトに投与する前に安全性や有効性を確認することができ、開発コスト・開発期間の短縮につながります。また、これまで行ってきた動物実験の代替にもなるため、動物愛護の観点からも実現が望まれています。

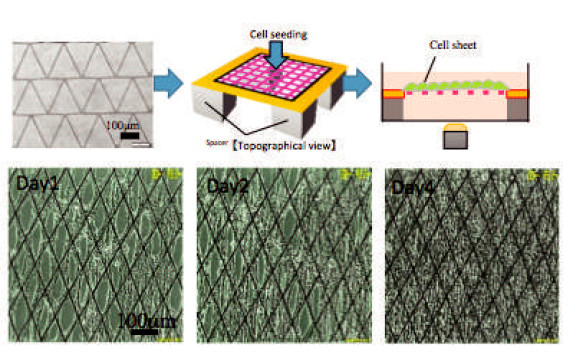

そして、私たち健康制御チームはOrgan-on-a-chipを実現するためのパーツとして「マイクロメッシュ培養」というオリジナルな新しい細胞培養法を用いています。この培養法で層構造となった細胞を使い、より生体内の環境に近いミニ組織・臓器をチップ上に再現し、薬物動態や食品・サプリメント等が人体に及ぼす影響を迅速に計測する研究に取り組んでいます。

Organ-on-a-chip(オーガン・オン・ア・チップ)

ヒトのiPS細胞から小腸や肝臓の細胞に分化誘導して、臓器と同じ働きをもった小さな細胞組織をつくります。その組織を活用して、ヒトの体内と同じように、小腸で吸収され、肝臓で代謝され、心臓へいくという流れを再現しようというのがOrgan-on-a-chipのアプローチです。ある化合物を体内に摂り入れた時、肝臓で代謝される際に違う化合物が生成され、想定外の毒性が生じて心臓に回ってしまうことがあります。こうしたリスクを回避するうえで、生体機能を体の外で再現できるというのは、とても有効な手段です。また、ヒトでも個人個人によって体の環境は異なります。その人のiPS細胞から臓器の細胞をつくって試験を行うことで、一人ひとりに最適化した副作用のない効果的な薬の処方も可能になると期待されています。

マイクロ・ナノ加工技術やマイクロ流体制御技術、細胞加工(初期化・分化誘導)技術など、ナノ(10億分の1)メートル単位の技術を駆使して、ヒトの体内と同じ経路を、細胞レベルで再現しています。

マイクロメッシュ培養

ヒトのiPS細胞から小腸や肝臓の細胞に分化誘導して、臓器と同じ働きをもった小さな細胞組織をつくります。その組織を活用して、ヒトの体内と同じように、小腸で吸収され、肝臓で代謝され、心臓へいくという流れを再現しようというのがOrgan-on-a-chipのアプローチです。ある化合物を体内に摂り入れた時、肝臓で代謝される際に違う化合物が生成され、想定外の毒性が生じて心臓に回ってしまうことがあります。こうしたリスクを回避するうえで、生体機能を体の外で再現できるというのは、とても有効な手段です。また、ヒトでも個人個人によって体の環境は異なります。その人のiPS細胞から臓器の細胞をつくって試験を行うことで、一人ひとりに最適化した副作用のない効果的な薬の処方も可能になると期待されています。

マイクロメッシュは、線幅わずか5ミクロンという細胞よりも小さい網の目で構成されています。この上で細胞を培養すると、細胞間の接着だけで維持された細胞シートをつくることができます。